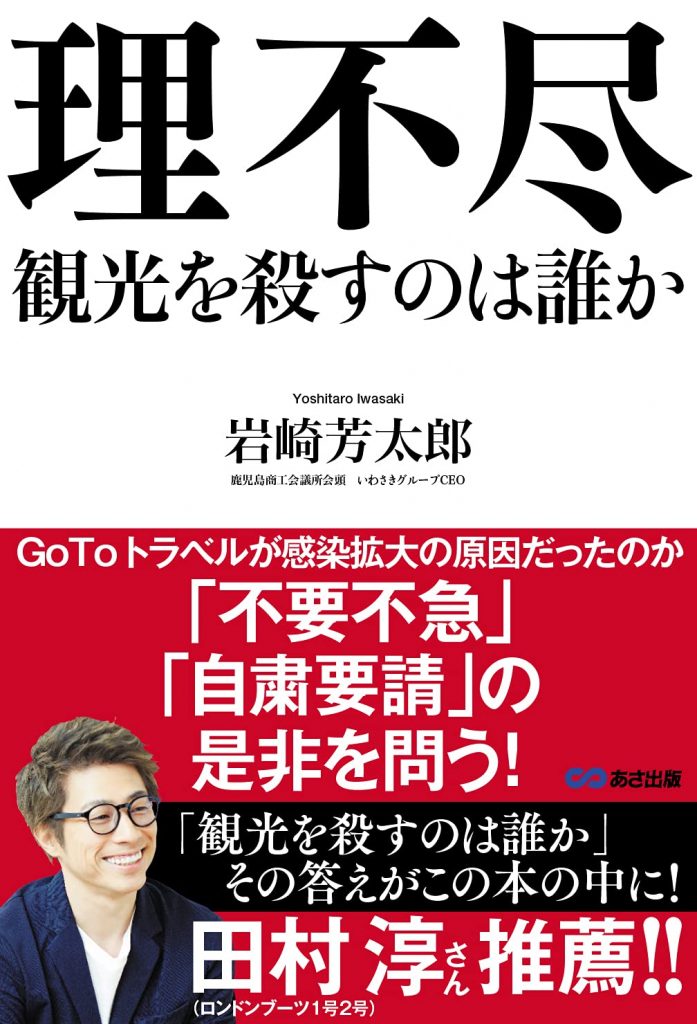

観光を殺すのは誰か

著者:岩崎芳太郎

価格(税込):1,320円

発行年月日:2021年7月

★8月6日(金曜日)BSフジ「プライムニュース」著者出演

『コロナで疲弊の観光業 国の支援と生き残り策 地方企業トップ生直言』

■好評! 続々と週間ランキング入り■

・Amazon

「レジャーの産業研究」第1位:8月7日~8月11日

■好評! 続々と週間ランキング入り■

◇第1位「総合」

八重洲ブックセンター本店(7/25~7/31)

◇第1位「ビジネス」

三省堂神保町(7/19~7/25)

◇第1位「社会科学書」

札幌本店(7月第3週)

◇第1位「ビジネス書」

丸善博多店(7/25~7/31)

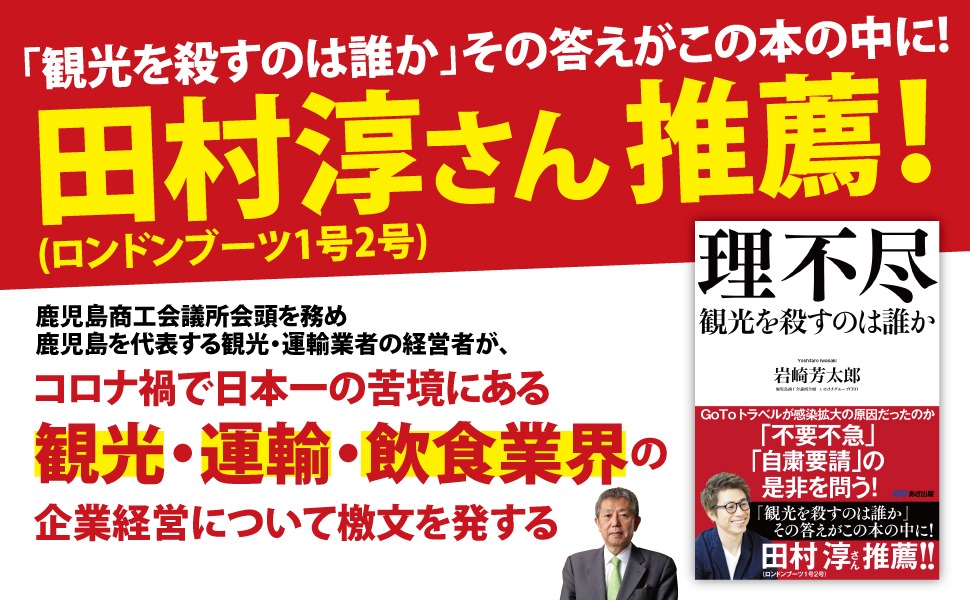

「観光を殺すのは誰か」その答えがこの本の中に!

田村淳さん (ロンドンブーツ1号2号) 推薦

鹿児島商工会議所会頭を務める著者が率いる、

いわさきグループは代々続く鹿児島を代表する観光・運輸業者。

コロナ禍で日本一の苦境にある観光・運輸・飲食業界の企業経営について語る。

◇本書の内容◇

序章

道理が非理に優越するために 〜座して死すことに甘んじるつもりはなし〜

第1章

「県境を越えるな」の理不尽 〜不当な嫌疑のかけられ方に異を唱えたい〜

1■提言や発言と説明責任を問う

2■質問状

3■東京オリンピック開催は誰のためか?

第2章

「命か経済か」の理不尽 〜国のあり方〜

1■経済とは何か

2■可謬主義

第3章

「感染拡大と移動」の理不尽 〜公の新型コロナウイルス政策にモノ申す〜

1■Go To トラベルへの冤罪

2■不要不急と自粛要請

3■議論百出した理由

4■憲法違反 〜自粛要請が招く営業危機〜

第4章

「無謬主義」がもたらす理不尽 〜自分の頭で考えることの大切さ〜

1■無責任が生み出す、結果論としての無策

2■現代の侵略

3■検証と反省ができない日本の学習能力

第5章

「観光、観光業」への理不尽 〜観光のあり方〜

1■踊らされる観光業

2■観光は産業ではないのか

3■官僚の優位と政治の不在

巻末資料◆新型コロナウイルス関連の日本国内の動き

◎誰に読んでもらうのかを逡巡して一〇年

今回の出版は、前回の『地方を殺すのは誰か』から

一〇年振りの上梓(じょうし)となる。

数年前から二冊目の本を著したいという思いは強かったが、

多忙なせいもあり上梓には至らなかった。

また、誰に対して書くのか、読んでほしい人は誰なのか、

その人たちに何を伝えたいのかを絞り切れていなかった。

これらが二冊目までに十年、「一昔(ひとむかし)」という

長い時間を要した理由であった。

今日の世界は、非常に高度に発達した社会であり、

地球温暖化問題などに象徴されるように、

地球上の人類という生物が地球を破壊するのではないかというほどに、

人類の進歩が進み、また人口増加が拍車となり、地球規模での変化をもたらしている。

逆に言えば、地球上における「人(ホモ・サピエンス)」という種の存在が大きくなった。

また、グローバルという名の下に、人の活動が、

十九世紀後半から二十世紀に確定した国民国家という枠組みを越えて

機能するようになった。

このことは、国民国家もしくは国家間の関係、

すなわち、インターナショナルという見方で、

大概の出来事を解釈し解決することができないほどに複雑化したことを意味しており、

いわゆる、グローバリズムの時代になったということである。

また、米ソの冷戦が終わることによって、

カール・マルクスの資本論以降に展開された、資本主義対社会主義、

という単純な二分律で世の中を論ずることができなくなった。

その他、諸々、私たちの住む世の中が大きく変化し、こういう世の中になったことによって、

どこにスポットを当てて自説を紹介していいのか、

誰に対して何を書いたら耳を傾けてもらえるのか、決めかねていることが大きな理由だった。

(中略)

◎新型コロナウイルスによって問題点が浮き彫りになる

以上の立場や視点での私見を網羅的に著せば、

結局は、前述の通り中身のない本になり、

いったい誰に読ませるつもりの本なのか曖昧になる。

といった逡巡の中、時機を逸していた。

一方、二〇二〇年の二月から新型コロナウイルスによって

世の中が今まで経験したことのない世界的な異常事態に陥り、

当然日本も例外なく巻き込まれ、

その異常事態がノーマルと思えるほど、一年以上も続いている。

そのような中で、自分が今まで述べてきた視点からみれば、問題点が浮き彫りになった。

よって、世界的な新型コロナウイルスのパンデミックを、

地方の中小企業の経営者の視点で書くのも一案であるとも思う。

さきほど、私は中小企業の経営者と書いたが、

我が社は約三〇社の企業グループで従業員が約二五〇〇人いるので、

この点だけなら中小企業ではないかもしれない。

事実、小泉改革後の経営環境で我が社は衰退して現在に至るが、

小泉改革前は従業員六〇〇〇人の中堅企業という位置付けであり、

確か収入・売上で八五〇億円程度の規模であった。

コロナ禍前で、収入・売上は四五〇億円程度であったので、

この二〇年で約半分の規模になった。

よって、我が社は負け組であることは間違いない。

小泉改革前は

ほとんどの地方の県には我が社のような中堅企業が二、三社はあったが、

その多くは、小泉改革以降の新自由主義経済環境下で倒産した。

この視点でみれば、我が社は「負けなかった組」とも言える。

縷々(るる)、書きつづってきたが、結局、二冊目の本に、何を書くか決められぬまま、

二〇二〇年二月から新型コロナウイルスのパンデミックの災禍に飲み込まれ、

会社をつぶさないように、日々の責務をリアリスティックにこなすだけで、

一年をある意味、無為に過ごしてしまった。

そのような状況の中で、日本医師会の会長の中川俊男氏の発言が契機となり、

東京都医師会の会長の尾崎治夫氏がそれを助長し、政府分科会の提言がなされたため、

政権批判のためを第一義的な目的としているとしか考えられない

マスメディアのネガティブキャンペーンが始まってしまった。

そして、遂に政府はそれに抗しきれず、二回目の緊急事態宣言の発出とあわせ、

「Go To トラベル」が突然中止となった。

これで、我が社は再び大打撃を受けた、否、受けているとの表現が適切であろう。

ちなみに、我が社の中核事業は観光・運輸である。

二五〇〇人のうち、管理部門も含めて二〇〇〇人弱が観光・運輸に従事している。

幸いに祖父と父が守り残してくれた資産のおかげで、

二〇二一年三月は過去前例のない大欠損であるにもかかわらず、

倒産を回避できる財務基盤があり、この苦境は乗り切られる。

しかし、このまま異常な移動抑制・行動制限が続けば、

また傷口が広がり瀕死(ひんし)の一歩手前になる。

否、会社がつぶれないため、瀕死になる前に、

運輸事業、観光事業関係を廃業し、従業員を解雇しなければいけないのではないか

とさえ思ってしまう。

(二〇二一年四月十八日の時点で状況は最悪になっている。

第四波なる感染拡大リスク対応のために従来通りの移動抑制・行動制限の継続が

取り沙汰されているからである)

そのような切迫した経営環境の中、

とりあえず、地方の中小企業の経営者、地方の観光・運輸事業の経営者、地方の地域経営に

経済団体や業界団体を通じて携わっている人間として、

全国に向けて、中央の人々に向けて、物申すために一冊本を書こうと決めた。

そして、その本の題を『理不尽(りふじん)』とし、

サブタイトルを「観光を殺すのは誰か」とすることに決めた。

◎錦の御旗「不要不急の外出」は天使か悪魔か

この本が、何人の人に読んでもらえるかはわからない。

政治家や役人、マスコミや評論家、当然そういう方々にも手に取ってもらい、

一年経過していまだにコロナ禍で苦しんでいる業種が存在することを把握願いたい。

我々にも、生き残るための思いやりを、そして救済の手を施してほしい。

くれぐれも「命か経済か」という本質を外したレトリックで片付けずに、

真剣に議論することから逃げないでほしい。

ただ、この本は同業者(観光・運輸・飲食業)、

すなわち、同じ生業(なりわい)の人々にも読んでいただき、

いろいろと考え、そして、生き残るために主張して、行動してほしい。

「不要不急の外出」は自粛の対象である時、

どうしてすべての旅行を「不要不急の外出」とみなすのか。

観光は現代の人間社会に必要ではないのか。

それ以上に旅行が感染拡大の主たる要因であるという実証もされておらず、

合理性を欠く思い込みにより、反社会的な行為である前提で、各種政策が決定され、

マスコミ等が印象操作することが私には耐えられない。

我々にはこのような議論をすることさえ許されていないと感じるのは、

私の被害妄想に過ぎないのであろうか。

観光は現代版「魔女狩り」の対象であるようだ。

(「はじめに」)より

コメント